預防非典型口腔癌 4 不疑遲記者會

82歲的吳老先生,過世前反覆牙齦出血,但卻以為是服用抗凝血劑或牙周病等原因所致,直到吞嚥困難就醫才發現已是舌癌末期而離世,對吳老先生的子女而言今年的父親節格外悲傷,更無法釋懷為何沒有菸、酒、檳習慣,平日注重口腔衛生的父親竟然是因為舌癌過世!

▲非典型口腔癌常見的四大風險情境

非典型口腔癌常見的 4 大風險情境包括:

- 口腔衛生不良

- 人類乳突病毒(HPV)感染

- 反覆口腔潰瘍(例如因假牙刺激或刮破口腔黏膜)

- 經常食用過燙食物

非典型口腔癌相對存活率低於典型口腔癌!政府應持續檢視、檢討現行政策效果

▲王正旭立委指出,須提醒具非典型口腔癌風險的民眾謹慎留意口腔變化,才能防微杜漸

王正旭立委強調,根據衛生福利部口腔健康司統計資料顯示,罹患非典型口腔癌的比例從 99-106 年間的 12.46% 攀升到 107-110 年期間的 15.46%,比例持續成長。相較於長期使用菸、酒、檳榔而引起的典型口腔癌病人以男性為主(男女比 25:1),非典型口腔癌男女比則已趨近 1:1,意即女性亦暴露在風險中。此外,從第四期的相對存活率來看,無菸酒檳的非典型口腔癌為 41.05%,低於高菸高檳高酒典型口腔癌的 45.72%,不可輕忽。針對衛福部癌登資料所顯示的統計結果,王正旭立委指出,現今口腔癌宣導政策多強調使用菸、酒、檳榔者應定期篩檢,但也須提醒具非典型口腔癌風險的民眾務必謹慎留意口腔變化,才能防微杜漸。

▲第四期「非典型口腔癌」五年存活率較「典型口腔癌」低,需加強重視

陳菁徽立委建議,目前政府雖仍以「三段五級」的預防醫學架構在防治口腔癌,但對民眾遭遇疾病前的「可感受期」,還是應有全面的衛生教育,才不會掛萬漏一。同時,陳菁徽立委認為政府對民眾認知率的提升,應該有主動的掌握,畢竟這是健康政策推動能參考的重要依據,提醒政府單位不該跟社會的變遷脫節。

▲陳菁徽立委建議還是應有全面的衛生教育,才不會掛萬漏一

口內嘴破潰瘍可能與罹患非典型口腔癌有關!不可不慎

癌症希望基金會副董事長同時是高雄長庚醫院耳鼻喉頭頸外科部教授級主治醫師羅盛典表示,生活中無菸無酒無檳榔的癌友,有接近七成未曾意識到牙齦出血、口腔內類似嘴破的潰瘍可能是口腔癌症狀,直到第二期之後的癌變才尋求醫療協助,導致如吳先生這般遺憾的案例。

▲羅盛典醫師表示,生活中無菸無酒無檳榔的癌友,有接近七成未曾意識到牙齦出血、口腔內類似嘴破的潰瘍可能是口腔癌症狀

另一位癌友黃先生同樣在早期出現了舌頭潰瘍的症狀,他因牙齒動搖問題,曾自行上網購買矽膠牙套於睡覺時配戴,卻因牙套不密合,配戴時摩擦舌頭導致潰瘍,長此以往竟發現舌頭產生病變罹患舌癌,所幸是第二期,得以及早治療。

而曾有抽菸、嚼食檳榔習慣的張先生,發現口腔有白斑狀變異後就戒除香菸及檳榔,但近 20 年後竟然仍不幸罹患口腔頰部癌,因較早有警覺,目前穩定控制病情。研究顯示原先若長期使用菸、酒、檳榔的民眾,罹患口腔癌的風險較一般大眾高出 123 倍,且每天 10 顆檳榔、長達 10 年以上者,即使戒掉檳榔,罹患口腔癌之高風險仍會持續 10 年以上,更需要定期進行檢查。

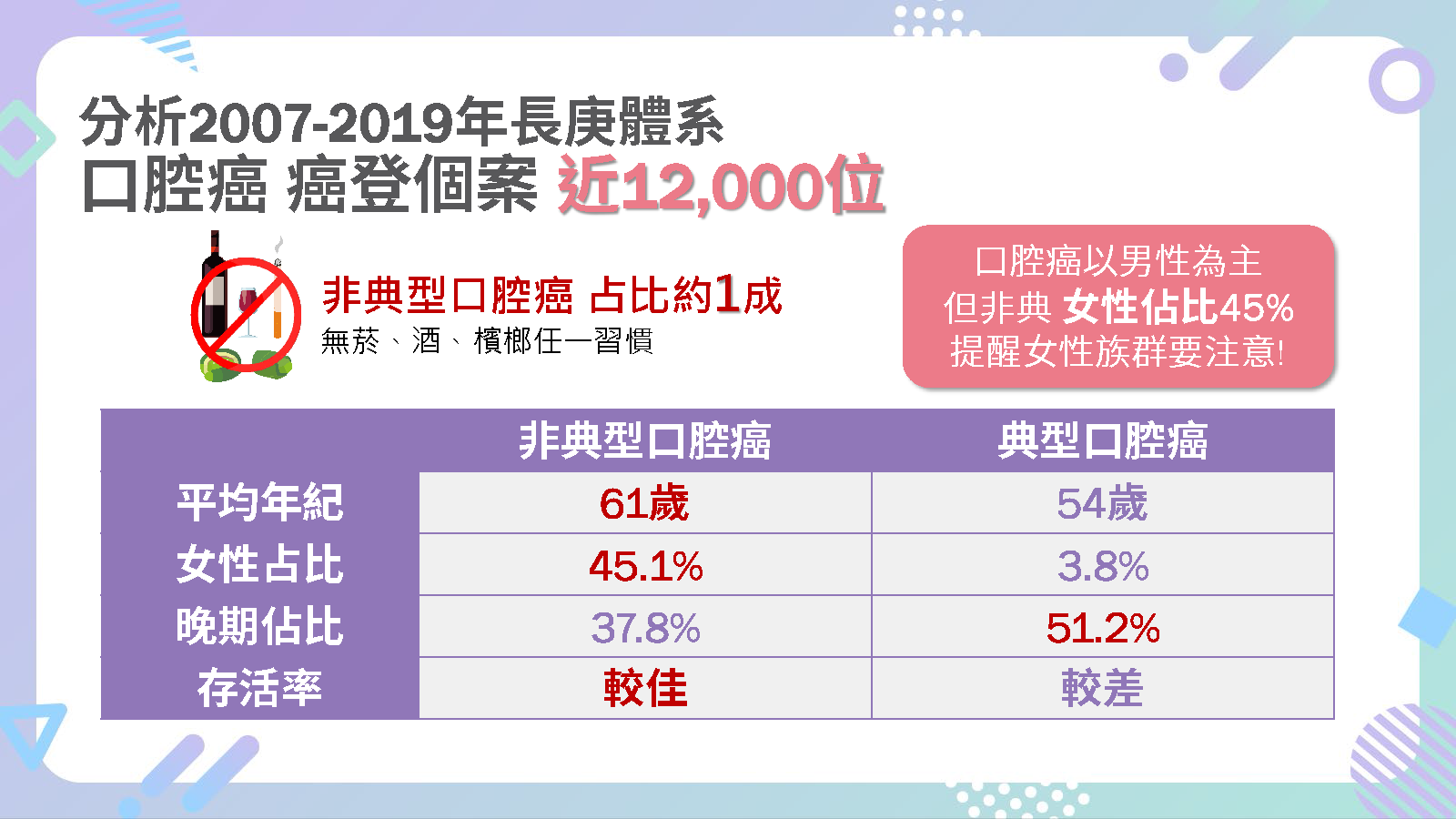

▲羅盛典醫師分析 2007-2019 年長庚體系口腔癌個案,提醒女性族群留意非典型口腔癌

預防非典型口腔癌 4不疑遲

羅盛典醫師指出,若民眾具有以下非典型口腔癌 4 大風險情境:口腔衛生不良、人類乳突病毒(HPV)感染、反覆口腔潰瘍(例如因假牙刺激或刮破口腔黏膜),以及經常食用過燙食物,應定期進行口腔檢查,及早發現及早治療。民眾日常也可以按照自我檢測表 6 步驟來進行自我檢測。

▲口腔癌 6 步驟自我檢測

中華民國口腔顎面外科學會理事長林冠州醫師表示,對大眾而已「菸、酒、檳榔」是造成口腔癌的典型原因,因此當非菸、酒、檳榔者口腔出現不明原因腫塊、潰瘍,且超過兩週未癒合時,常在第一時間否認罹癌可能性,直到不得已才求診,導致非典型口腔癌第四期相對存活率低於典型口腔癌。目前學者仍在研究非菸、酒、檳者為何罹患口腔癌,提醒民眾平時生活應維持健康生活習慣,少熬夜、保持睡眠品質,避免在高壓環境下引起基因缺陷的可能;如有症狀,應儘速至診所或醫院的口腔顎面外科、牙科,或是耳鼻喉科就醫。

▲中華民國口腔顎面外科學會理事長林冠州提醒民眾維持健康生活習慣,如有口腔癌症狀應儘速就醫

高雄市牙醫師公會副理事長李明志率先響應,呼籲基層牙醫師加強對口腔癌的敏銳度。也提醒民眾製作假牙、牙套或咬合板時,尋求專業牙醫師評估、定期回診,以掌握口腔健康狀況,避免長期摩擦或壓迫導致病變。

▲高雄市牙醫師公會副理事長李明志率先響應,呼籲基層牙醫師加強對口腔癌的敏銳度

林冠州理事長及李明志副理事長共同呼籲,非典型口腔癌的四大高風險族群應主動就醫篩檢,而牙醫師執行臨床業務時,也應主動詢問病人是否有風險行為,並建議定期到牙科診所做口腔黏膜檢查,培養大眾對口腔癌警覺心及定期留意口腔之習慣。

在王正旭立委帶領下,包括陳菁徽立委、病友團體與醫學會、牙醫公會等代表共同呼籲「預防口腔癌 4 不疑遲」,提醒民眾要採取以下「4 不」策略預防典型及非典型口腔癌:

- 第 1 不:不要菸酒檳

- 第 2 不:不要暴露四大高風險情境

- 第 3 不:不漏自我檢測六步驟

- 第 4 不:不忘定期口腔黏膜檢查

衛生福利部口腔健康司張雍敏司長說明,政府持續提供 30 歲以上有嚼檳榔或吸菸民眾(有嚼檳榔之原住民提前至 18 歲起)每 2 年 1 次口腔癌篩檢服務,及牙科預防保健服務(洗牙、塗氟),以期早期發現,早期治療。未來將持續強化跨部會合作,並精進口腔癌全人照護計畫,自宣導、教育、篩檢至後續整合照護,與政府、民間單位及學界共同努力推動口腔癌防治策略。

- 延伸閱讀:衛生福利部國民健康署「口腔癌篩檢」資訊